- ولد بيروك: النظرة السلبية للمجتمع سببت ضعف السينما والفن التشكيلي

نواكشوط ـ الراية ـ محمد عبد الرحمن:

ظهر فن السينما لأول مرة في موريتانيا في أواخر عهد الاستعمار، عندما أدخل الفرنسيون أجهزة عرض محمولة في سيارات لاستعراض انتصاراتهم في الحرب العالمية الثانية، قبل أن يفتتح الفرنسي “غوميز” عدداً من دور العرض السينمائي في موريتانيا في خمسينيات القرن الماضي، ورأى البعض في تلك الصور المتحركة ضرباً من “ظلال الجن”، وارتبطت السينما في أذهان كثير من سكان البلاد بالمستعمر ما جعل الأوساط الدينية والثقافية ـ التي كانت تقود مقاومة ثقافية مستميتة ضد المستعمر – تستهدف السينما استهدافاً قوياً بوصفها مجرد أداة استعمارية لنشر الخلاعة والمجون بين شباب المسلمين”.

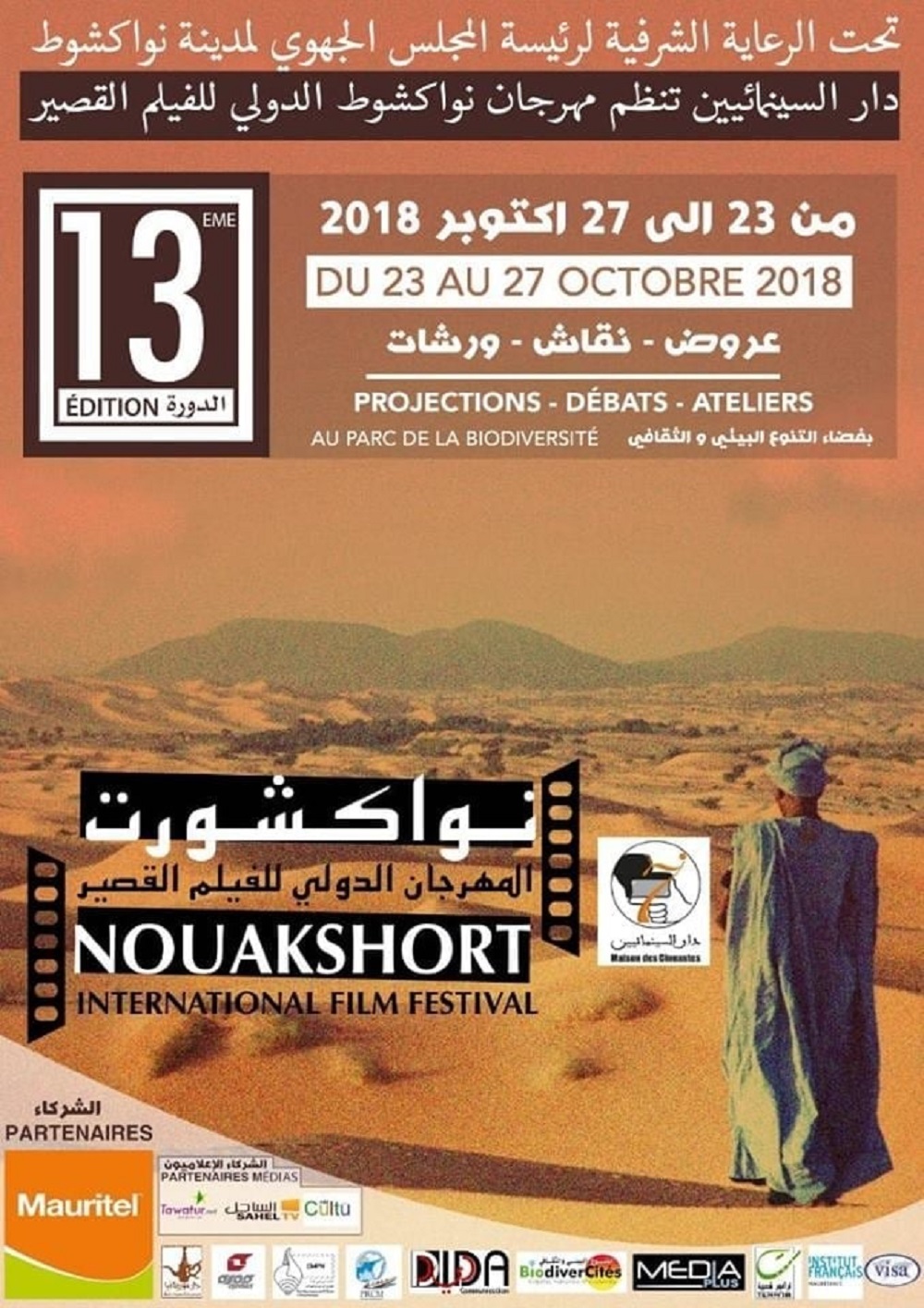

لم تتغير كثيراً تلك النظرة السلبية لعامة الموريتانيين عن السينما منذ ذلك الوقت، وهو العامل الأبرز في تعثر هذا الفن، كما يقول مختصون، ومع تزايد الوعي بدور الفن السابع وأهميته ظهرت مبادرات لتطوير السينما والنهوض بها، وكان من أبرز تلك المؤسسات التي سعت للنهوض بالسينما الموريتانية وإخراجها من ركودها الطويل، مؤسسة دار السينمائيين وقد أسسها المخرج عبد الرحمن ولد أحمد سالم الذي مارس العمل الصحفي والمسرحي لفترة قبل أن يحترف الإخراج السينمائي، فالتحق بالمدرسة الدولية للسمعيات البصرية والإخراج بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يعود إلى موريتانيا ويؤسس “دار السينمائيين” سنة 2001.

دار السينمائيين.. جهود ونواقص

الراية ضمن استقصائها لأوضاع السينما وجهود تطويرها والصعوبات التي تواجهها، زارت دار السينمائيين الواقعة وسط نواكشوط – على بعد أمتار قليلة من مبنى وزارة الثقافة الموريتانية – وهناك التقينا بالمخرج عبد الرحمن ولد أحمد سالم مؤسس الدار ومديرها العام، حيث تحدث لنا عن السينما الموريتانية بشكل عام وعن تجربة مؤسسته بشكل خاص، وقال: “إن دار السينمائيين هي مؤسسة ثقافية تهتم بمجالين اثنين هما مجال التكوين الموجّه لغير المهنيين في المجال السينمائي والمجال الثاني هو بث الإنتاج السينمائي الهادف”. وأضاف ” لقد تأسست هذه الدار في ظروف خاصة حيث لم تعد في موريتانيا دور للعرض أو إدارة للسينما وحين غابت الثقافة السينمائية في هذا البلد، وفي وقت يصف فيه الموريتانيون فن المسرح والسينما بالفنون سيئة السمعة، وحيث لا توجد سياسة رسمية لتطوير هذا الفن”.

وحول الجهود التي بذلتها الدار لتحقيق تلك الأهداف قال المخرج ولد أحمد سالم: “سعت دار السينمائيين منذ تأسيسها إلى حفظ ما تستطيع حفظه من التراث الموريتاني من خلال توثيق مختلف محطاته بالصوت والصورة، ذلك ما يعكف على تنفيذه مركز حفظ التراث السمعي البصري لموريتانيا “كناش” التابع لدار السينمائيين، الذي يحفظ ما مضى للحاضرين ويدون ما يجري لأجيال المستقبل، وتنظم دار السينمائيين مهرجاناً عالمياً كل سنة هو مهرجان “الأسبوع الوطني للفيلم” ويستضيف المهرجان مخرجين من مختلف أرجاء المعمورة وتعيش العاصمة نواكشوط على وقع الحدث أسبوعاً من الاحتفاء بالسينما والسينمائيين موريتانيين كانوا أم أفارقة أم عربا أم عالميين ، ونحن الآن نحضر للدورة السابعة منه في أكتوبر المقبل، ويقدم هذا المهرجان محصلة سنوية لعمل دار السينمائيين ويتضمن عادة أفلام للتعريف ببلدان أخرى لأنه من بين أهدافنا التقريب بين الثقافات المختلفة والتعايش والتقارب بين الشعوب، ويتم استغلال الساحات العمومية في كبريات المدن لتنظيم عروض سينمائية منتظمة لأفلام لا تتاح للموريتانيين فرصة مشاهدتها على الفضائيات، وكذلك من خلال قافلة سينمائية هي “الشاشة الرحالة” التي تجوب طول البلاد وعرضها لعرض أفلام للبدو الرحل وقاطني الأرياف البعيدة، والذين ربما لم يشاهدوا في حياتهم صورة متحركة، وفضلاً عن ذلك تعمل دار السينمائيين أيضاً في الإنتاج السمعي البصري في مجال السينما سواء على المستوى المحلي أو إنتاج مشترك مع بلدان عربية كالجزائر وتونس والسعودية، وأوروبية مثل النرويج وفرنسا وإيطاليا وذلك من أجل التبادل الثقافي والاستفادة من التجارب المتقدمة لهذه الدول واستفادتهم هم أيضاً من ثقافتنا”.

وحول برامج مؤسسته ومشاريعها المستقبلية يضيف ولد أحمد سالم: “إن دار السينمائيين تسعى لإيجاد ثقافة سينمائية في موريتانيا، وذلك من خلال مجموعة من البرامج ترتكز على مجالات التكوين من أجل إيجاد كادر بشري لتوسيع القاعدة، بواسطة تنظيم دورات تكوينية وورش تدريبية عامة حول الصناعة السينمائية بشكل عام، أو متخصصة كورشات قي الكاميرا أو المونتاج أو الكتابة السينمائية يشرف عليها متخصصون موريتانيون وأجانب. ثم البث وذلك بتوفير بديل لدور العرض التي اختفت بالتركيز على عرض أفلام ملتزمة تحمل أفكاراً، وتسمو بأذهان الجمهور، إضافة إلى أفلام أخرى تحسيسية وتوجيهية وتثقيفية، ونعمل الآن على إنجاز واحد من أهم مشاريعنا وهو تأسيس معهد للتكوين السمعي البصري وهو مطلب ملحٍ في موريتانيا خصوصاً مع الظهور المتوقع للإعلام السمعي البصري وسأشارك قريباً في مدينة “ورززات” بالمغرب في ملتقى تشارك فيه أكثر من عشرين مدرسة سينمائية وهو مهرجان يقام كل سنتين وسنوقع اتفاقية هناك مع معهد ورززات السينمائي لدعم هذه المدرسة التي نطمح لإنشائها خصوصاً في مجال توفير مدرسين لهذا المعهد”.

وعن علاقة دار السينمائيين بوزارة الثقافة الموريتانية وهل يتلقون دعماً منها، قال ولد أحمد سالم: نحن كما ترون نجاور وزارة الثقافة ويصدق فينا قول الشاعر:

فجاورتها أرجو السلو بقربها فأصبح حالي جاور الماء تعطش.

وتابع قائلاً: “على كل حال علاقتنا بها هي علاقة الأبناء بأمهم ولسنا متأكدين من وجود نية مبيتة لدى الوزارة لعدم دعمنا كسينمائيين، ولا نريد أن نكون دائماً في موقع النقد للقطاع ولكن لدينا إحساس أن قطاع الثقافة لم يستوعب بعد أهمية السينما، فنحن في بلد لا تتوفر فيه مصانع الصورة الكبرى، ولكنه بلد غني بثقافاته المتعددة وأشخاصه وبمناظره الطبيعية وكان ينبغي أن يوظف كل هذا الثراء في خدمة السينما والثقافة بشكل عام فالقطاع لا يتوفر على مختصين في مجال السينما ولديه مشاغله الآنية”.

وختم مدير دار السينمائيين الموريتانيين حديثه لـ الراية بقوله: “أود من خلال صحيفة الراية الغراء أن أوجه دعوة للتواصل الثقافي مع هذه المنطقة من العالم العربي فلدينا اهتمامات ثقافية مشتركة وهناك بعض المشاريع الثقافية التي يمكن أن تبني بشكل مشترك بيننا خصوصا في مجال السينما وأوجه الدعوة إلي كل القائمين على الفن السينمائي في منطقة الخليج للتواصل مع موريتانيا فكلنا بحاجة إلى الآخر ويمكن أن يكمل الآخر، والمسألة ليست مسألة دعم مادي بقدر ما هي مسألة تعاطٍ ثقافي وتقارب وتبادل لصالح الجميع”.

ومن جانبه اعتبر مدير الثقافة والفنون بوزارة الثقافة الموريتانية محمد عدنان ولد بيروك أن “السينما لم تكن من الفنون المعروفة قديماً لدى المجتمع الموريتاني ومع تزايد الاهتمام بمشاهدة الإنتاج الدرامي لم يكن هناك إنتاج محلي للأفلام رغم ما يتضمنه ذلك من فوائد ثقافية واجتماعية للتعريف بالبلاد”.

صحيح أنه كانت هناك مبادرات في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، لكنها اصطدمت بواقع الفيديو الجديد وواقع التليفزيون وتلاشت تلك الجهود مع الأسف”، ويضيف ولد بيروك في تصريح لـ الراية أن عدة هيئات مهتمة بهذا الفن أنشئت في السنوات الأخيرة من بينها دار السينمائيين والوكالة الموريتانية للسينما والتجمع السينمائي الموريتاني الممثل لاتحاد سينمائيي غرب إفريقيا ولعبت هذه الهيئات أدواراً متفاوتة في النهوض بهذا الفن.

وفيما يخص دعم وزارة الثقافة لفن السينما، قال ولد بيروك: “الوزارة لم تبخل في دعم هذه الجهود وإن كنا لسنا راضين عن مستوى هذا الدعم مثلهم، وقد يكون ذلك نتيجة للأرضية غير الخصبة لهذا الفن، مع أن هناك شباباً أصبحوا يظهرون كمخرجين، ونحن كوزارة لدينا استعداد تام لدعم السينما في موريتانيا وقد سبق أن دعمنا دورات الأسبوع السينمائي الموريتاني لكن المشكلة تبقى هي النقص الملحوظ في اهتمام المجتمع الموريتاني بالسينما ونفس الشيء يعاني منه الفن التشكيلي في بلادنا، ومع ذلك نحن نفتح الباب لدعم أي مبادرة لتطوير هذا الفن ونقدم منحاً للدراسة والتكوين لبعض الشباب في هذا المجال، لكنهم غالبا ما يغيرون مسارهم بعد فترة إلى مجالات أخرى نتيجة لأن النظرة لهذه الفنون لا تشجع كثيراً منهم، ولذلك لم يتطور هذا الفن عندنا مقارنة مع فنون أخرى كالشعر والموسيقى”. وهذا هو ما قد يفسر لنا إحجام الجهات الرسمية عن ضخ الكثير من الأموال في هذا القطاع دون نتيجة مضمونة مع أنه لدينا مخرجون كبار لهم حضورهم المعروف لدى الجميع.

الموريتانيات في الحلبة.. رغم الضغط والتهديد!

ولفت انتباه العديد من الموريتانيين قبل أسابيع أن فتاة موريتانية كسرت القيود الاجتماعية واختارت العمل في مجال السينما والتمثيل حين شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمصر بفيلم موريتاني بعنوان: “مشاعر أخرى”.

المخرجة والممثلة لالة بنت كابر، أكدت أنها واجهت صعوبات كثيرة بسبب عملها في السينما، لأن المجتمع الموريتانى لا يرحب بعمل المرأة، ووصلت تلك الضغوط لدرجة تلقيها تهديداً بالقتل، وعبّرت في فيلمها القصير “مشاعر أخرى”، الذي شاركت به في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، عما وصفته بـ” الكبت الذي تتعرض له المراهقات في بلادها.”

وأشارت بنت كابر إلى أن أهلها رفضوا في البداية دخولها مجال العمل الفني، لكن أمام إصرارها رضخوا للأمر، موضحة أن الإعلام الرسمى الموريتاني لا يعرض الأفلام التي تنتقد الأوضاع الاجتماعية الصعبة في البلاد، وقالت إن “المجتمع الموريتاني ليس مجتمعاً مغلقاً، لكنه يعتمد على المظاهر، وربما تقبل بعض العائلات عمل بناتها في التمثيل، لكن دون أن يظهرن على شاشة التليفزيون.”

تراجع وإحباط

وأغلقت آخر صالات العرض السينمائية أبوابها في نواكشوط، منذ منتصف تسعينيات القرن المنصرم، بعض انشغال جمهور روادها المحدود أصلاً بما أحدثته ثورة الاتصالات الجديدة من انتشار للفضائيات التلفزيونية والإنترنت وانتشار محلات الفيديو في الأحياء الشعبية التي تعرض نفس الأفلام التي تعرضها القاعات بأسعار زهيدة لتستهوي بعض شباب الأحياء الفقيرة وأطفال الشوارع وبعض المنحرفين وهي الفئات التي ارتبطت مع السينما عند غالبية المجتمع الموريتاني المحافظ الذي وقف من الفن السابع موقف شك وريبة، منذ أن افتتح الفرنسي “غوميز” دوراً للعرض السينمائي في موريتانيا في خمسينيات القرن الماضي، فقد كان الفرنسي “غوميز” أول من افتتح صالة عرض سينمائية بموريتانيا، وحظيت دور عرضه بإقبال طبقة المثقفين الموريتانيين المتواجدين أساساً حينذاك في عاصمتهم الفتية نواكشوط في وقت لم يكن يلتقط في موريتانيا أي بث تليفزيوني.

وفي وقت لاحق من الستينيات دخل على الخط شاعر شعبي ورجل أعمال معروف كانت له شهرته في عهد الرئيس الأول لموريتانيا المختار ولد داداه، هذا الموريتاني هو همّام أفال، الذي اشتري أعمال الفرنسي “غوميز” وآلت إلى ملكيته دور العرض السينمائية في البلاد والتي بلغ عددها في العاصمة نواكشوط 15 داراً، كان همام أفال أول موريتاني يفكر في الإنتاج السينمائي، فأنتج أفلاماً منها: ميمونة، وبدوي في الحضر، وتيرجيت.

ويقول بعض متتبعي تاريخ السينما الموريتانية إنه بوفاة همّام أفال، دخل هذا الفن مرحلة سبات عميق عصفت بدور العرض واحدة تلو الأخرى.. حيث تأسس التليفزيون الموريتاني الذي جذب انتباه جمهور السينما كما بدأت الأفلام المعروضة تنجرف في موجة السينما التجارية المعتمدة على الإثارة والإغراء، فحصل نوع من الصدام بين السينما وعلماء الدين لتختفي صالات السينما تدريجياً.

وعرفت موريتانيا مخرجين سينمائيين بارزين أمثال سيدينا سوخنا ومحمد ولد السالك ومحمد ميد هندو الذي يعتبر من أمهر المخرجين الموريتانيين، وقد هاجر إلى فرنسا مبكراً وأنتج هناك عدداً من الأفلام عالجت في أغلبها مواضيع الهجرة والعنصرية والتمييز، ومشاكل القارة الإفريقية.. وقد اختار هذا المخرج الإقامة في العاصمة الفرنسية، ليعمل مدبلجاً لصوت النجم الأمريكي “أدي ميرفي”.

أما المخرج سيدنا سوخنا، فقد غادر هو الآخر إلى فرنسا في نفس الفترة وأخرج بعض الأعمال السينمائية المهمة هناك ليعود إلي موريتانيا ويتفرغ للعمل الحكومي والسياسي، ويتقلد عدة مناصب دبلوماسية، وحقائب وزارية ثم ينتخب نائباً في البرلمان الموريتاني الحالي.

ومن أبرز المخرجين الموريتانيين بعد ذلك، عبد الرحمن سيساغو، الذي تلقى تكوينه السينمائي في الاتحاد السوفييتي ونال الكثير من الأوسمة الدولية في هذا الفن وفاز بأكبر الألقاب في الكثير من التظاهرات السينمائية، ومن ذلك حصوله سنة 2005 على الجائزة الأولى في مهرجان فيسباكو السينمائي، الذي ينظم كل عامين في عاصمة بوركينا فاسو “وغادوغو”، وذلك عن فيلمه “في انتظار السعادة”، كما فاز نفس الفيلم بجائزة الجمهور في مهرجان “كان” الفرنسي، هذا فضلاً عن عشرات الجوائز والتكريمات في عديد المهرجانات الكبيرة، كما تم اختيار سيساغو في لجنة تحكيم مهرجان “كان” الذائع الصيت نسخة 2007 ليكون بذلك أول إفريقي ينال هذا الشرف، كما توج بعد ذلك بوسام فارس في الثقافة والفنون في نظام الاستحقاق الفرنسي، كما تم توشيحه في موريتانيا بوسام “فارس في نظام الاستحقاق الوطني”.

ويشغل المخرج السينمائي الموريتاني سيساغو الآن منصب مستشار للرئيس الموريتاني مكلفاً بالشؤون الثقافية.

https://www.raya.com/2013/01/26/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%ab%d8%b1/